Faut-il interdire le chalutage dans les aires marines protégées ?

Pêche au chalut de fond à bord d'un bateau de pêche professionnelle.

Crédit : Ifremer, Olivier DUGORNAY

Pourquoi avoir rédigé une note sur le sujet des AMP ?

Clara Ulrich - Dans un contexte où de fortes attentes pour les aires marines protégées sont exprimées par la société, il nous est apparu utile de former un collectif multidisciplinaire pour croiser nos regards sur les AMP et sur les questions posées par le chalutage. L'Ifremer, en tant qu'institut de recherche dédié à l'océan, joue un rôle crucial dans la fourniture de connaissances issues de la recherche, d’expertises en appui aux politiques publiques, et de données scientifiques pour l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), gestionnaire des AMP. Rédiger une note sur ce sujet est important pour éclairer le débat public sur l’interdiction du chalutage dans ces zones, au moment où la France accueille la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan en 2025. Cette note prend en compte les points de vue écologiques, halieutiques, économiques et sociaux pour mieux comprendre les enjeux liés à la protection de la biodiversité marine et à l’activité de pêche dans ces espaces. En croisant ces perspectives, l’Ifremer souhaite contribuer à une gestion équilibrée des AMP, en appuyant ses recommandations sur des données scientifiques robustes et des analyses de risques. L’objectif est de clarifier les enjeux, anticiper les effets collatéraux d’éventuelles interdictions et proposer des solutions adaptées à chaque contexte spécifique.

Qu’est-ce qu’une Aire Marine Protégée ?

Clara Ulrich - Une aire marine protégée (AMP) est une zone maritime délimitée où des mesures spécifiques sont mises en place pour protéger la biodiversité marine et gérer durablement les activités humaines. Ces aires sont créées avec l'objectif de préserver les écosystèmes marins, les habitats et/ou les espèces qui y vivent, tout en permettant certaines activités économiques et récréatives de manière contrôlée. La France compte 565 AMP, couvrant 33 % de sa Zone Économique Exclusive, avec une diversité de tailles et de localisations, allant des zones côtières aux espaces maritimes au large.

Florence Cayocca - La cartographie des AMP en France est complexe, avec onze grandes catégories définies par le Code de l'environnement, incluant - entre autres - les parcs naturels marins, les parcs nationaux, réserves naturelles, et sites Natura 2000 ayant des parties maritimes, les zones de conservation halieutique. Les objectifs de conservation de ces AMP varient également : certaines visent à protéger les habitats de fond de mer, d'autres à préserver les oiseaux ou les mammifères marins. Les niveaux de protection au sein des AMP dépendent aussi de leur nature. Certaines zones sont des réserves intégrales où toute activité humaine est interdite, tandis que d'autres permettent des usages régulés. Un décret de 2022 définit la notion de protection forte et les modalités de sa mise en œuvre. Il indique ainsi qu’une zone de protection forte est une « zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d'une protection foncière ou d'une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées ».

Le terme "protégé" peut prêter à confusion, car toutes les AMP ne bénéficient pas du même niveau de protection. Néanmoins, les AMP jouent un rôle crucial dans la préservation des écosystèmes marins et la gestion durable des ressources marines. La gouvernance de ces aires implique souvent une collaboration entre les acteurs locaux, les organisations professionnelles, les collectivités locales, les services de l'État et les associations de protection de l'environnement. Cette approche multipartite vise à concilier la durabilité des usages et la conservation de la biodiversité, bien que les résultats puissent varier considérablement d'une AMP à l'autre, selon la nature des enjeux (par exemple le nombre et l’intensité des activités présentes sur le territoire) et les moyens financiers et humains qui sont dédiés à la gestion.

Quels habitats et quelles espèces les AMP abritent-elles ?

Lénaïck Menot - Les aires marines protégées (AMP) sont généralement choisies pour couvrir des « zones d’intérêt », du fait de leur importance pour le maintien des populations de différentes espèces sensibles (mammifères marins, tels que les dauphins et les baleines, oiseaux marins ou migrateurs) ou la protection de certains habitats rares et fragiles peuplés d’espèces sédentaires comme les coraux, les éponges et les herbiers marins, qui sont souvent vulnérables aux activités humaines. La protection de ces espèces et de leurs habitats est essentielle pour maintenir la biodiversité marine. Compte tenu de l’état parfois critique de certaines de ces espèces ou de ces habitats, les AMP ont un rôle très important à jouer dans leur préservation, en les protégeant, si nécessaire, des activités humaines néfastes.

Sandrine Vaz - Les AMP abritent également une grande diversité d'espèces associées, tant mobiles que sédentaires. Parmi les espèces mobiles, on peut trouver divers poissons d’intérêt commercial comme la sole, le merlu, et d'autres espèces exploitées par la pêche. Ces poissons occupent des aires de répartition très larges et utilisent des habitats spécifiques à différents stades de leur vie, tels que les frayères, zones de reproduction en pleine mer, et les nourriceries côtières pour les juvéniles. La mobilité des espèces entre les zones protégées et les zones non protégées est un facteur clé de l'efficacité des AMP pour la protection ou la gestion de ces espèces. Les AMP ont ainsi un rôle essentiel à jouer dans la protection de certaines espèces et habitats essentiels, y compris là où c’est possible en contribuant à la pérennité des populations de poissons et assurer la durabilité des ressources halieutiques. Par ailleurs, le phénomène de "spill-over" ou débordement, où les poissons protégés dans une AMP contribuent au renouvellement des populations à l'extérieur, peut bénéficier à la pêche locale. Cependant, l'efficacité de ce débordement dépend de l’intensité de l'effort de pêche aux frontières des AMP.

En quoi consiste le chalutage ?

Olivier Guyader - Le chalutage est une méthode de pêche qui consiste à traîner un filet, appelé chalut, sur le fond marin ou en pleine eau pour capturer des poissons et autres organismes marins. Cette technique est largement utilisée en raison de son efficacité pour capturer de grandes quantités de poissons en une seule opération mais elle est très énergivore. En France, le chalutage et la drague représentent environ la moitié de la pêche hexagonale en volume et en valeur des débarquements, jouant un rôle crucial dans l'approvisionnement des marchés locaux, nationaux et européens. Ces méthodes assurent une stabilité économique aux criées, qui sont des éléments clés de la filière pêche, en fournissant des volumes importants de produits de la mer.

Le chalutage est-il présent dans les AMP ?

Clara Ulrich – Le chalutage est déjà interdit dans la bande côtière des 3 milles bien qu’il fasse l’objet de différentes dérogations. Il reste cependant difficile d'évaluer les efforts de pêche des petits navires (moins de 12m), car ces navires ne sont pas soumis à l'utilisation de systèmes de localisation. Plusieurs autres mesures d’interdiction du chalutage ont déjà été prises. Dans les eaux européennes, le chalutage est désormais interdit au-delà de 800 m de profondeur. Néanmoins, une part significative de l’activité de chalutage et de dragage se déroule encore dans les aires marines protégées (AMP) en France. Le Comité Scientifique, Technique et Économique des Pêches (CSTEP) auprès de la Commission Européenne a estimé qu'environ un tiers des jours de mer et un quart de la valeur des débarquements français des arts traînants de fond (bateaux de plus de 12m) proviennent des AMP, bien que l’étude soit basée sur des données agrégées nécessitant d'être affinées. Une première analyse des données du Système d’Information Halieutique (SIH) de l’Ifremer montre une grande variabilité entre les flottilles : certaines dépendent fortement des AMP, tandis que d'autres y sont moins présentes. Pour les chalutiers et dragueurs de petite taille, les possibilités de report d'effort en dehors des AMP sont plus réduites que pour les navires de plus grande autonomie. D'autres études montrent des dépendances variables dans les zones à écosystèmes marins vulnérables profonds (EMV).

Florence Cayocca - Dans les AMP, le chalutage peut être régulé ou interdit en fonction des objectifs de conservation et des niveaux de protection en vigueur. Les documents de gestion de chaque AMP permettent de définir quelles zones de chaque aire protégée peuvent être chalutées ou non, selon les enjeux de protection d’habitats ou d’espèces sensibles. De fait, la fréquence du chalutage dans les AMP varie considérablement et la prise en compte de ces enjeux via les organes de gouvernance des AMP, joue un rôle crucial dans la définition et la mise en œuvre de ces régulations, pouvant parfois résulter en une dilution des ambitions d’origine. Cette diversité de situations illustre l'importance d'une approche différenciée de la pêche dans les AMP.

Quel est l’impact du chalutage sur ces espaces ?

Sandrine Vaz - Les facteurs d’impact des engins de pêche sur les fonds marins dépendent des caractéristiques des navires et des engins, de l’intensité de l’activité de pêche (ou effort de pêche), et de la nature des fonds, des habitats et/ou des communautés. Par exemple, un chalut à perche gréé avec de lourdes chaînes aura un impact différent de celui d'un chalut de fond exercé par un petit navire côtier. De même un habitat régulièrement perturbé par la houle ou les courants, sera plus résilient à l’abrasion générée par le chalutage qu’un habitat se développant sur des fonds naturellement peu dérangés.

Lénaïck Menot - Le chalutage a des impacts environnementaux significatifs, notamment sur les espèces et habitats sensibles. Un seul passage de chalut peut modifier profondément et durablement des habitats fragiles comme les récifs coralliens, le maërl et les herbiers, ou plus généralement les zones à écosystèmes marins vulnérables (EMV) profonds. Les fonds marins peuvent être érodés, et les captures accidentelles de juvéniles peuvent perturber la reproduction des espèces. Ces impacts ne se limitent cependant pas aux aires marines protégées (AMP) et doivent être réduits à court terme pour préserver la biodiversité marine.

Quels sont les bénéfices et les risques d'une fermeture complète des AMP au chalutage ?

Lénaïck Menot - L'interdiction du chalutage dans les AMP aurait des conséquences écologiques et socio-économiques significatives. Écologiquement, les habitats marins bénéficieraient d'une réduction de la pression de pêche, favorisant la régénération des écosystèmes et l'augmentation de la biodiversité. Les zones protégées verraient une amélioration de la qualité des fonds marins, une réduction de l'érosion et une meilleure protection des espèces sensibles comme les coraux et les herbiers.

Clara Ulrich - Cependant, l'interdiction pourrait entraîner un déplacement de l'effort de pêche vers d'autres zones, augmentant la pression sur les écosystèmes non protégés. Si ce report n'est pas bien géré, il pourrait accentuer les impacts négatifs sur des zones fragiles, notamment celles peu exploitées auparavant. De plus, le remplacement du chalutage par d'autres techniques de pêche, comme les filets et les lignes, pourrait poser de nouveaux défis, notamment pour la protection des mammifères marins et des oiseaux, souvent plus impactés par ces méthodes.

Olivier Guyader – Sur un plan économique et social, l'interdiction affecterait les communautés de pêcheurs dépendant du chalutage. Des conflits d'usage pourraient émerger car l’espace maritime disponible pour la pêche se réduirait également avec l'augmentation de l'utilisation des espaces maritimes pour d'autres activités comme les parcs éoliens en mer. La mise en œuvre d'une telle interdiction exigerait des investissements majeurs dans la concertation et la gouvernance pour assurer le respect et le suivi des régulations. Une planification à long terme serait essentielle pour intégrer ces changements dans une réflexion plus large sur les transitions techniques, énergétiques et spatiales du secteur de la pêche.

Que proposez-vous pour protéger davantage ces zones et la biodiversité tout en maintenant le socio-écosystème de la pêche ?

Florence Cayocca - Une approche différenciée mais intégrée semble justifiée. La protection stricte au sein de chaque AMP existante pourrait être considérée selon ses spécificités locales, en prenant en compte sa taille, son zonage et sa connectivité avec les autres zones de protection à l’échelle des façades. Il est essentiel d’identifier les zones où les bénéfices écologiques sont les plus marqués, en se concentrant particulièrement sur les habitats sensibles et les stades de vie critiques des poissons. Une telle identification permettrait de maximiser les effets positifs des AMP tout en limitant les risques d’impacts négatifs dus au report d’efforts de pêche. Les analyses de risque pêche sont fondamentales pour éviter les contre-effets, en particulier les impacts du chalutage sur les habitats marins. Des études poussées sur les sites Natura 2000 et d'autres zones sensibles sont déjà en cours pour évaluer ces risques, et pourraient être renforcées en prenant en compte les risques de report.

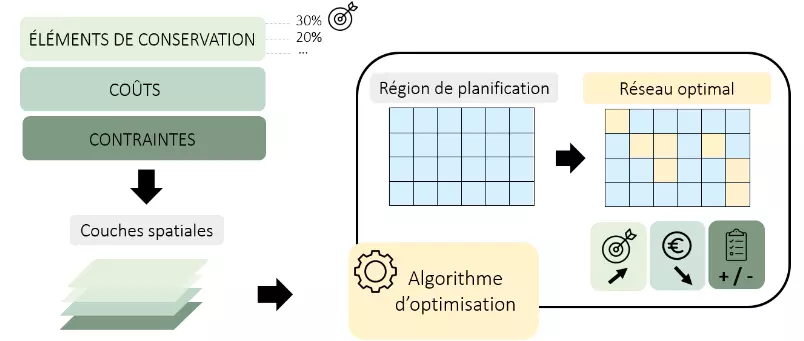

Sandrine Vaz – Différents outils de planification spatiale optimisée sont développés par les scientifiques pour apporter des propositions. Par exemple, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) cherche à identifier des zones de pêche “cœurs” et “périphériques” ce qui permettrait de protéger des surfaces tout en réduisant l’impact pour la pêche. En moyenne, pour les années 2017-2022, environ 90 % de la valeur des débarquements des pêcheries européennes aux engins traînants de fond de l’Atlantique Nord-Est (navires de plus de 12m de long) provient de moins de 50 % de la zone de pêche, ce qui offrirait une marge de manœuvre pour l'optimisation des zones protégées, tout en limitant les pertes économiques et les impacts environnementaux.

Figure 3: Représentation schématique simplifiée du processus de planification spatiale s’appuyant sur une approche d’optimisation des objectifs.

Source : thèse en cours Jade Millot

Olivier Guyader - En parallèle, il est crucial d’analyser les effets économiques et sociaux des fermetures de zones pour la pêche, en prenant en compte les flottilles pratiquant le chalut et celles qui ne le pratiquent pas. Les impacts sur l’emploi en mer et à terre, sur les filières amont et aval des territoires, ainsi que sur les marchés et la consommation des produits de la mer, doivent être évalués. Ces analyses doivent également intégrer les effets indirects des fermetures, notamment en termes de redistribution des efforts de pêche. Une autre solution réside dans l’intégration de mécanismes incitatifs pour les pêcheurs. Par exemple, l’accès aux AMP pourrait être conditionné par l’adoption de technologies compatibles avec les objectifs de conservation et de contrôle qui permettraient de renforcer la conformité aux règles tout en soutenant l’adoption de pratiques plus durables.

Comment faudrait-il s’y prendre ?

Clara Ulrich - La gestion des AMP est déjà presque toujours conçue par les gestionnaires des AMP, tels que l’Office français de la biodiversité (OFB), de manière à inclure l’ensemble des parties prenantes dans un processus de concertation qui vise à trouver des compromis équilibrés, en tenant compte des finalités écologiques et des considérations sociales et économiques. Les discussions sur la protection forte se développent dans ce processus et doivent s’appuyer sur un cadre de collaboration mis en place avec les pêcheurs, les scientifiques, les associations environnementales et les autorités compétentes. Les outils scientifiques disponibles, tels que les algorithmes de planification ou les modèles de simulation de pêcheries complexes comme ISIS-Fish, permettent d’évaluer des scénarios de gestion incluant des AMP et des régulations spatiales fines des activités de pêche. Ils prennent en compte d’éventuels reports d’effort de pêche, peuvent aider dans les processus décisionnels. Il est important de continuer à développer ces approches et à les utiliser dans les dialogues avec les acteurs locaux pour rendre les mesures plus compréhensibles et équitables. Le débat actuel constitue une occasion de repenser en profondeur la gestion des espaces maritimes. L’objectif ultime est de concilier la préservation de la biodiversité et le maintien d’une pêche durable, en favorisant une gestion flexible et adaptative, à la fois locale et globale.